Hace poco, muy poco, que era solo un hombre como los demás… tal vez incluso un poco menos hombre que el resto… un ser mundano atrapado por las tormentas de los problemas terrenales. Pero descubrí una realidad paralela, una realidad en la que la brujería forja las fuerzas que dan forma a nuestra vida, en la que súcubos se encarnan en menores y en la que existen drogas para viajar al plano astral. Y en ese instante nací otra vez, un hombre nuevo contra los fantasmales peligros que acechan nuestra existencia… Me convertí en el Agente Estrany, maestro de las artes pseudomísticas: investigador de día, follador al anochecer.

Estaba inmerso en una importante sesión de autodesprecio cuando llamaron a la puerta. El día no retransmitía en absoluto el clima de mi universo interior: era una soleada mañana de primavera, de esas que genera dudas sobre la clase de vestimenta que uno debería llevar para compensar las ocasionales rachas de viento con las inesperadas subidas de temperatura, en la calle empezaban a exhibirse los cuerpos y retornaban los motivos florales; sin embargo mi cráneo reverberaba con los pensamientos típicos de una adolescente noruega adicta al black methal, un torbellino de cuchillas de afeitar, matanzas escolares y sesiones de Ginger Snaps devorando helando mientras imaginas que es el cerebro de algún pijipi o compañero de clase. Serían las doce del mediodía y el club estaba vacío, a excepción de las prostitutas residentes, claro, que supongo deberían estar entrenando en el gimnasio, con la masajista o llamando a familiares. Sí, vivo en un lupanar, el Tifara Club -”Més que un club!”-, que es a la vez mi base de operaciones como detective. Tengo un despacho, una cama y me encargo de la seguridad del local en horario nocturno con la ayuda de Alexey Estoika Xondo, el maromo de una de las chicas, un tipo que parece salido de las milicias de algún vertedero de lengua eslava. Todavía no ha superado la muerte de su madre, a manos de mercenarios, y por eso se pasa sus horas libres chupando teta. Ni alcohol, ni drogas ni vicios de ningún tipo. No es muy listo que digamos. No pega nunca a las chicas, eso es bueno. Eso sí, es un tipo efectivo cuando debe: dale sus dos horas de teta al día y el chaval te cuidará el local mejor que una camada de lobas. Hace un par de semanas le dioun bofetón a un camionero francés, con toda la mano abierta, que lo mantuvo inconscientemás de veinticuatro horas. Con un sólo golpe. Así que la vida, perdido entre burdeles en las carreteras de España, no me iba tan mal. No tenía problemas de trabajo ni problemas de salud. Eso sí, mi cerebro era un auténtico infierno. Había vuelto a mí esa inclinación suicida que creía haber dejado atrás. El sexo no me había salvado, al menos no el sexo remunerado. Me sentía solo, muy solo, y aunque me doliera reconocerlo echaba mucho de menos a mi excompañero, Andreu Faus, muerto en acto de servicio hace ya más de un año. Me ardía la cabeza como el fuego del gehena. Me dolía la frente sólo con tratar de imaginar el futuro, que tenía por seguro sólo me depararía más dolor y sufrimiento, un futuro en el que la única seguridad era el convencimiento de que desaparecía y se pudriría todo aquello que alguna vez he conocido o amado. Los días trascurrían lentos, como quien espera un tren con malas noticias, y pasaba mis tiempos libres rumiando hasta llegar a la siguiente conclusión: lo mejor sería que me retirara a un género de existencia totalmenteindiferente a los motivos generales de la vida, para tratar de apartar la mente de todo aquello que pudiera generar en mí sentimientos, por insignificantes que fueran. Encontré esta frase en uno de mis libros de lectura favoritos, Nebiros -totalmente ajado por las relecturas y las manchas de café-,y la escribí con un cuchillo en la mesilla junto a la cama: Lo que ha de morir está esencialmente muerto. Si algo tuviera verdadera vida, no podría morir. La muerte constante de todo prueba la fantasmagoría de todo.

Pensé que recrearme en la idea de que ya estabamuerto me ayudaría a tomar una decisión. Nofue así y me arrepentía esa mañana por haber marcado con un cuchillo la mesita. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. No me dio tiempo a responder. Una anciana, vestida a la antigua, se plantó en el centro de mi mugriento despacho. Anita, que parecía que estaba a mitad del proceso de depilación de sus piernas cuando habrían irrumpido, entró a continuación.

– Losiento, Custodio, no ha querido esperar fuera. Es una señora muy tozuda y persistente.

– Yo no me hablo con fulanas, chiquilla -dijo levantando la mano-, te dije que quiero hablar con este señor y que nadie iba a detenerme.

– Ya está, Anita, me encargo yo -dije en voz muy floja, temiendo verme atrapado en el fuego cruzado de sus miradas.

– A mí nadie me levanta la mano ni me dice lo que tengo que hacer, Custodio, túlo sabes. Como esta señora vuelva a faltarme al respeto aquí dentro le digo a Estoika que la malfollada me ha insultado a mí y a su chica.

La anciana quiso decir algo Anita pero ya había cerrado la puerta de un portazo. Dentro de mi todavía reflejaba su imagen, como quien mira las llamas durante demasiado tiempo, y sospecho que en mis ojos todavía podría verse su cara redonda y muy pintada, sus ojos verde esmeralda. Dejó un pequeño pegote de cera azul en mi alfombra.

– ¿Menudo genio tienen las secretarias de hoy en día, eh?

Nole hizo gracia mi broma. Yo lo intenté. Sequedó la señora ahí, pasmada, con su cara de bulldog francés, examinándome de arriba a abajo. Yo también le eche un vistazo: zapatos y medias negras, una falda de pana viejísima, una chaqueta a juego con la falda y un broche pequeño. A primera vista parecía una señora de clase alta que, por el motivo que fuera, había decidido disfrazarse de criada para venir a verme al puticlub. Eso me despertó cierta curiosidad. Sin embargo, allí seguía, mirándome en silencio. Deberíamos haber tratado de extender el silencio, ahora lo veo claro. Tiró un par de fajos de billetes sujetos con gomassobre la mesa y dijo que se llamaba Orencia.

***

Mi primera impresión de Villa Jarrapellejos fue pensar que se trataba de un lugar maldito. La Hermana Orencia -tal vez no fuera tan bueno en las primeras impresiones- se pasó todo el trayecto deshaciéndose en elogios hacia su congregación y la institución femenina que regentaban. Supongo que ponía especial énfasis para compensar el hecho de haberme contratado para investigar un asesinato, que no fuera a pensar que esa clase de dudas era habitual en tan virtuosa institución. Villa Jarrapellejos incluye un enorme caserío -donde duermen las niñas-, una vieja mansión con pretensiones de castillo en el que viven las Hermanas y centenares de hectáreascon bosquecillo incluidopara su disfrute. Según contaban ellas, un cacique prefranquista les habría legado la Villa en su lecho de muerte, cuando, por obra y gracia del Señor recuperó milagrosamente la vista durante un par de minutos y pudo modificar su testamento. Los herederos discrepaban respecto al hecho milagroso pero el notario, quien regularmente se confesaba con el Padre de las que vendrían a llamarse las Hermanas Jarrapellejos, insistió largo y tendido en la ausencia de irregularidades. Sea como fuere, la finca había sido restaurada con el paso de los años -durante la guerra funcionó como hospital- hasta convertirse en una de las más reputadas instituciones académicas de toda la provincia. Decenas de padres se vieron esclavizados a hercúleos trabajos para pagarle a su progenie la mejor educación y que sus esposas presumieran de no llevar a sus hijasa un colegio público, donde podría llegar a ocurrir que simpatizaran con gente cualquiera.Actualmente, por lo que me había contado la hermana Orencia -que llevaba sus hábitos en las maletas-, el centro cuidaba de unas trescientas niñas de entre los seis y los diecisiete años. Sedeshacía en elogios hablando de ellas,aunque también confesaba con naturalidad los castigosalas más díscolas.

Todas aquellas descripciones me hicieron soñar con verdes prados, castillos y casas de piedra llenos de flores rosas y amarillas en los que podría observarse la historia y en extensiones llenas de niñas virginales, vestidas todas con uniformes blancos y tiaras carmesí, que esparcirían por todas partes sus risas infantiles como el gorjeo de loros y ruiseñores.

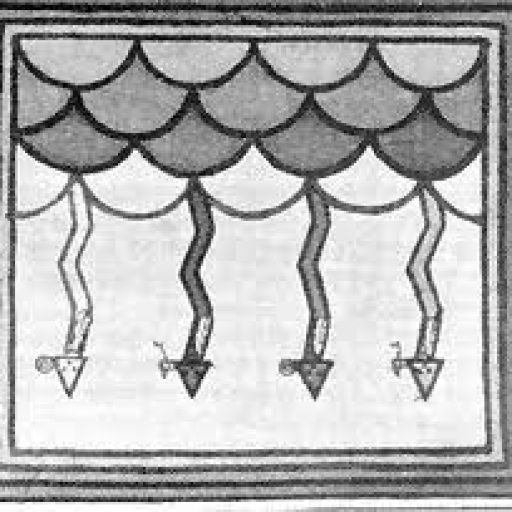

Me equivoqué de nuevo. Como he dicho, la primera impresión fue la de un lugar maldito. Conforme nos acercábamos en coche desde la estación la luz fue haciéndose más y más tenue. Orencia, que era quien conducía, quiso aclararme de que se trataba esa inmensa masa negra, como una nube, que parecía acercarse desde el sol directa hacía nosotros. Dijo que en primavera, por esas regiones con vientos que provendrían del continente africano, no era extraño hallarse con ocasionales plagas de langostas. A mí me parecía que aquello no tenía nada de espontáneo ni ocasional. Eran cientos, millares, una nube del tamaño de un transbordador espacial. Y se precipitaban hacía Villa Jarrapellejos a una increíble velocidad. Quise atusar a la monja para que acelerara, para tratar de resguardarnos antes que invadieran el suelo, pero parecía resignada al respecto. Quería repasar los detalles del plan. Sin embargo, yo no estaba por la labor, me aseguraba que las ventanas estuvieran bien cerradas y observaba con pasmo y horror como ese minúsculo ejercito cruzaba las alturas, como un eclipse, siempre hacia el este, poniendo fin a todo intento de hermosura primaveral en esas tierras. Tomaron tierra en cuestión de segundos, como una oleada gris, con el rumor de las sedas, y eran tantas las langostas que desaparecía la alfombra verde de la hierba del suelo. Se amontonaban una sobre otras y las más grandes, como mariscales de un ejercito invasor, trepaban a los árboles. Elcoche pasaba por encima de los insectos del camino y traté de poner la radio para ocultar el sonido que hacían las ruedas al aplastarlos por decenas. Se amontonaron un par en el parabrisas pero Orencia no pareció inmutarse. Tenían enormes estómagos, del color del trigo o increíblemente rojos, y conforme nos acercamos pudimos observar con claridad como inundaban el aparcamiento y las pistas de recreo, se precipitaban y se ahogaban por el peso en las zanjas, subían por la fachada del edificio y colmaban los huecos entre las piedras.

Para poder aparcar tras la casa que haría las funciones de convento y rectoría el camino nos obligaba a girar en el gigantesco edificio en el que imaginaba, por lo que me había explicado, que dormían las niñas. Las ventanas estaban cerradas a cal y canto pero podía ver a la perfección centenares de ojos minúsculos observándome con extrema curiosidad a través de los cristales. Murmuraban algo, se reían, pero la imagen desapareció tan rápido como había aparecido. En el fondo tampoco estaba seguro de haber visto nada. Tarde o temprano tendría que hablar con esas niñas; tenía miedo -por propia experiencia- que pudieran oler el aura del suicida, que empezaran a burlarsede mí o algo peor. Una langosta, mucho más grande que el resto, del tamaño de un puño, se estrelló como una bola de mantequilla y tripas sobre el parabrisas. Orencia desaceleró pero seguía con la mirada puesta en el final del camino, donde parecía que nos esperaban dos monjas en el umbral de la mansión. Iban protegidas con paraguas pero pude ver como una de ellas luchaba por arrancar uno de los langostos de entre los pliegues de su hábito.

Repasamos el plan por décima vez. Yo era su hermano, dominico, que acababa de volver de una misión en Vietnam y a quien el obispo habría expedido un permiso para volver a tierras ibéricas a enterrar a su padre y recuperar un poco de salud. Élmismo habría propuestoel convento de su hermana. Orencia lo había arreglado todo para que pareciera verosímil, salvo el hecho de que no tendría una excusa cuando tuviera de verdad que enterrar a su padre, tiempo que había empleado en contactar con un servidor, gastar su parte de herencia y contratar mis servicios. Ella me consiguió los asquerosos hábitos que llevo ahora puesto, que no me extrañaría que, en un alarde de pobreza evangélica, hubieran pertenecido a un monje actualmente fiambre. Frenó totalmente cerca de la puerta, había tanto espacio disponible que no había necesidad de aparcar. Me revisó con la mirada de arriba a abajo, comprobó que llevara un escapulario de tela al cuello, el rosario en la muñeca y cara de hambre de caricias en el rostro. Se santiguó pidiendo ayuda para nuestra misión a la Virgen María.

***

Es sobre todo un tema de sensibilidades pero, en esencia, la Villa resultaba más aterradora en el interior que en el exterior. Y mira que fuera llovían langostas, como si estuviéramos atrapados en una zanja del tiempo por la que pudieran colarse las infernales plagas egipcias, como si hubiéramos escapado del espacio-tiempo tradicional y hubiéramos retrocedido hasta las épocas de Roma y Cartago o, conforme iba encontrando monjas, la oscura Edad Media. Me llevaron por una galería llena de imágenes de la Maddona, con baldosas de piedra caliza blanca y zócalos de granito gris, con pesadas contraventanas y pocos muebles. A mitad del recorrido, por una de las ventanas, pude observar una verja junto a la que habrían trasplantado unos pequeños cipreses, haría muy poco a juzgar por los surcos del suelo y el tamaño, que estaban infestados de langostas y, como bailando a su alrededor, a un hombre calvo en pleno ataque de rabia, con la azada en las manos, que trataba de liquidar los insectos de los arboles con todo su empeño. Luchaba como un padre al que estuvieran devorando sus crías. Estaba rojo, parecía que o bien desaparecían los insectos o se ahogaría a sí mismo en su proyecto genocida. Orencia me miró con dureza para que siguiera avanzando por el corredor y me recordó al oído que, hasta las cinco, procurará no hablar con ninguna monja, pues se supone que los dominicos guardamos el “silencio menor” después de comer. Llevaba tanto tiempo viviendo en un lupanar que había olvidado eso, tan esencial.

Subimos una escalera de baldosas rojas ribeteadas de madera hasta el primer piso de habitaciones, donde me llevó hasta mi cuarto y me explicó donde podría hallar las duchas y los retretes. Antes de despedirse de mí hasta la hora de cenar, pues debía volver e informar a su superiora de su viaje -y probablemente tendría labores pendientes-, me enseñó un descansillo desde el que podía observar un gran cuarto de estar -ellas le llamaban soggiorno-cuyas paredes de hierro y cristal permitían ver la habitación entera desde el exterior. Me pareció bien amueblada pero estaba llena de monjas, tal vez una decena. Daban vueltas por la sala en la dirección de las agujas del reloj, salvo las más ancianas, mientras parecían recitar el rosario. Una de ellas, probablemente la más joven, hacía la ruta de rodillas. Todas andaban con la vista al frente, inmutables, repitiendo sus letanías, sin percatarse del pequeño círculo de sangre que pintaban en la piedra las rodillas de lanovicia.

Me tumbé en la cama de mi cuarto para repasar el caso. La cama estaba recién hecha, con sábanas blancas tan viejas que parecía que transparentaban, y habían depositado sobre una mesa que parecía destinada al estudio un ejemplar de la biblia y unas disciplinas nuevas, junto a una lámpara tan vieja como el cuarto. Las paredes, de piedra, daban la impresión de estar encerrado en una celda. Un inmenso crucifijo negro lo observaba todo. Tumbado en la cama, parecía que el Cristo aquel -con todo lujo de detalles en las heridas en las manos, en los pies y en el costado- me mirara con decepción. Al menos yo no estoy colgado y destripado en un madero como un juguete roto, me dije a mí mismo. Quise esconder la cruz bajo el colchón para pensar con claridad pero justo cuando lo descolgué caí en la cuenta que sería sumamente sospechoso; debía soportarlo como fuera. Hay que ser profesional.

Me pareció un momento tan bueno como cualquier otro para repasar los detalles del encargo. Orencia me había prometido dos fajos más si lograba aclarar el enigma. Su enigma, pues la Hermana Superior nada sabía al respecto, o al menos eso fue lo que me dijo. Estaba claro que no me contó toda la verdad, ni de lejos. El misterio que atormentaba a la monja -hasta el punto de mantener en secreto sus acciones- era la muerte del padre Nazario, fallecido haría un mes en extrañas circunstancias. Fue entre las seis y las siete de la mañana, antes que despertaran las niñas, durante los oficios matutinos. El caserío conserva una capilla en su interior, como muchas casas de lugartenientes de antaño. Es una pequeña habitación, ornamentada a la perfección, de reflejos dorados y con el olor de lustros encadenando incienso, con un pequeño altar pegado al sagrario, como se hacía antiguamente, para que el sacerdote realizara la misa de espaldas al público. Solo cabía un pequeño banco en la capilla, normalmente vacío, y tanto las monjas como las niñas debían seguir la ceremonia desde unas terrazas a nivel superior, a las que se accedía por unas estrechas escaleras antes de acceder a la auténtica capilla y por las que debían descender para recibir la comunión. Hasta aquí, misterios pocos, que una congregación siga empleando ritos anteriores al concilio vaticano no me parecía nada del otro mundo. Lo raro sería que estuvieran actualizados. El auténtico enigma era la muerte de Nazario justo antes del final de la misa, mientras daba gracias en latín. Un rayo cruzó su rostro, como si hubiera recibido un sablazo que nadie más fuera capaz de ver, y se desplomó de repente, entre espasmos y alardidos su pobre corazón. Su rostro y sus manos se tensaron como si cada célula de su piel luchara por un último suspiro pero nada ni nadie pudo hacer nada al respecto. El padre Nazario falleció ante la incrédula mirada de una veintena de monjas, que quedaron petrificadas mirando a través de las arcadas. Todas se pusieron de acuerdo en que había sido un ataque al corazón y el párroco habría sido enterrado, junto a sus predecesores, en el viejo cementerio de Villa Jarrapellejos, en el límite meridional de la finca. Como debe hacerse con todos los curas, se le enterró con la cabeza por delante y sin vestiduras, tapado con una sábana blanca. Las niñas tuvieron que esperar un par de semanas a que llegara un nuevo confesor y, a partir de entonces, oficialmente, problema resuelto. Sólo que Orencia no lo veía tan claro. Ella tenía el pálpito que Nazario había sido asesinado, no sabía cómo, y que todas las monjas presentes en la ceremonia -la mayoría- eran sospechosas pues, sin excepciones esta vez, habían bajado todas del altillo para recibir la comunión. No recordaba el orden pero le parecía probable que la última le hiciera algo a Nazario, letal, por supuesto; una acción que pasara desapercibida al resto mientras subían las escaleras de nuevo. Era una teoría. También podría ser que muriera de un ataque al corazón, que no hubiera misterio alguno y que la tal hermana Orencia estuviera enamorada -conscientemente o no, ya sabéis que las monjas son mujeres complicadas- hasta el punto de querer negar su suerte y gastar su herencia en probar un hipotético asesinato. No tenía nada claro, actuaba como un mercenario, como un pirata cegado por el dinero, un bonito pirata, uno que sueña en enormes botines y en playas plagadas de hermosas mujeres morenas cuyo único cometido fuera el de servirle bebidas y acariciar su piel al Sol. Echaba de menos a las chicas del Tifara Club. El Cristo pareció mover su cabeza con desesperación y fruncir el ceño. En unas horas empezaría a atardecer y nos llamarían a cenar.

***

Me quedé dormido y llegué tarde a cenar. Cuando entré en el comedor se hizo un incómodo silencio. Todas las niñas me observaban, sentía como sus centenares de miradas me escudriñaban. Avancé entre las largas mesas hasta llegar al fondo de la sala donde, en horizontal, había una mesa de roble con todas las monjas. Aquel enorme salón se correspondía con la imagen mental que un servidor tenía de los comedores en Harvard, o de una vieja universidad en general. Más austero, sin profesores ni vidrieras con motivos paganos pero, en esencia, un comedor de facultad, el campo de batalla en el que se representaban los juegos de poder de la institución por la proximidad o lejanía respecto al sillón en el centro de la mesa de profesores, ocupado en este caso por la Hermana Superior. A su derecha se sentaba el nuevo cura, don Álvaro, y las monjas parecían repartidas por edad hasta llegar a la novicia en el extremo derecho de la mesa. Había una silla y un servicio vacío a su izquierda, en un hueco junto a Orencia, que interpreté sería mi plaza en condición de invitado, al menos por esa noche. Me senté en mi silla, sintiendo todavía los ojos de las criaturas en mi nuca, y Orencia me presento al fin a su superiora.

Era imposible determinar su edad a simple vista. Su cuerpo parecía en extremo maltrecho, como si hubiera extirpado de su cuerpo todos los síntomas y signos de juventud, y sin embargo su mirada expresaba todo lo contrario, la clase de agudeza intelectual que sólo da la experiencia y los años tejiendo artimañas. No había ni un solo centímetro de su piel que no estuviera arrugado, como si la hubieran estirado hasta límites imposibles -como un dibujo animado- y hubieran dejado que la piel tuviera que apañárselas solas para volver a su posición. Nos saludamos pero, antes que pudiéramos entrar en detalles, el padre Álvaro echó su cuerpo hacia delante, casi tocando el contenido de su plato con la sotana, aparentemente deseoso de hablar conmigo. Salvo un servidor, era el único hombre en toda la estancia. Debe resultar extraño ser el único hombre en un comedor con más de doscientas mujeres. Más todavía si se supone que eres el depositario de todos sus secretos.

– Lo veo en tu cara, hijo. ¡Qué ajeno estabas tú esta vez a los designios del Señor! De Vietnam a Villa Jarrapellejos, seguro que no esperabas hallarte en un oasis así. Dicen que Dios aprieta pero no ahoga. Le invito a disfrutar de sus pequeñas vacaciones, hermano. Siéntete libre de visitarme en cualquier momento del día, agradezco las visitas.

– Claro, Padre -fue mi respuesta.

La cena sabía horrible. Una especie de sopa de garbanzos y un poco de companaje. A diferencia de las niñas, las monjas lo bajaban todo con vino. Me quedé observando por unos instantes, con la cuchara de camino a la boca, y vislumbré que unas niñas se guardaban garbanzos en los bolsillos. Ojalá pudiera hacer yo lo mismo. La superiora me miraba con cara de curiosidad.

– Si no le gusta, la hermana Leticia puede prepararle algo distinto en un santiamén.

– No creo que sea necesario.

– Insisto, está más que acostumbrada. Cocinaba siempre a parte para el antiguo cura, el padre Nazario.

Puse cara como si escuchara el nombre por primera vez.

– Yo también insisto, me sabría mal, ya está sentada en la mesa.

– Bueno, para eso están las novicias. Además, seguro que estará encantada de prepararle algo a alguien que, como usted, lo entrega todo para cumplir los designios del Señor en tierras extranjeras.

Me rendí a su insistencia. La superiora murmuró algo y los murmullos se extendieron hasta llegar al final de la mesa, de donde se levantó la novicia, en silencio, como tirada por hilos de un titiritero invisible, me retiró el plato y desapareció por un corredor a la izquierda. Noté que algunas niñas me miraban con recriminación y envidia. Orencia, que vio que estaba un poco aturdido, acudió en mi ayuda.

– Madre, ¿por qué no le explica por favor a mi hermano cómo nos va las cosas por aquí? Lleva tanto tiempo en tierras vacías de las gracias del espíritu santo que creo que se ha quedado boquiabierto al ver tantos religiosos y novicias. Todos los dominicos de su misión son más ancianos que él. ¿Da gusto ver los planes en la viña del Señor, eh, hermano?

– Totalmente cierto -contesté. A partir de entonces la cosa fue más cuesta abajo. La superiora y don Álvaro empezaron a hablar del número de niñas, de cifras y del posible cambio de precio en las matrículas del centro. Mientras comían, seguía repasando la estancia arriba y abajo. ¿Y si no había sido una monja? ¿Y si había sido una de aquellas chiquillas? Sería prácticamente imposible descubrirlo. Eso suponiendo que hubiera algo por descubrir y que no se tratara de un simple ataque al corazón. Allá en el Tifara Club el plan me había parecido mucho más sencillo.

Volvió la novicia Leticia con mi plato, patatas y un trozo de pollo, la envidia de todo el comedor, y por primera vez pude mirarle directamente a los ojos. No era una monja normal, lo vi a la primera. Aquella había sido una chica salvaje, voluptuosa, que conocía a los hombres y los excesos. No era una mojigata, no señor. Supongo que con los años y la disciplina pretendían borrar en ella todos aquellos gestos y movimientos que podían recordar a su desobediente vida pasada como pecadora. Incluso fantaseé con la idea de que escondiera un tatuaje bajo los hábitos, una florecilla o un corazón, una marca de indeleble adolescencia que resistiera en su piel.

– La hermana Leticia -interrumpió la superiora- es un regalo del Señor. Aquí donde la ve, es una prueba de fe, un milagro moderno para todos aquellos que piensen que las obras del señor permanecen ocultas. Además, sus hermanas son algunas de nuestras mejores estudiantes, ¿no es cierto? ¿Por qué no le explicas tu historia a Estrany, hija? Seguro que será muy reconfortante cuando vuelva a su misión, tal vez pueda contárselo a decenas de niños de tierras lejanas. ¿No te reconforta?

No supe si quería hablar de ello o no. Simplemente se puso a narrarlo, como frente a un tribunal, repitiendo frases que ya se sabía de memoria.

– Yo no era muy buena chica, ¿sabe? Tuve un par de novios que dejé que me denigraran, me comporté como una esclava para ellos y para los deseos de la carne. Rezo cada día pidiendo perdón al Señor por los pensamientos y tentaciones que mi voluptuosidad pudo extender por el mundo en aquel entonces. Entonces enfermé, un cáncer, y lo perdí todo. Perdí mi belleza, mi vitalidad y a todos aquellos a quienes consideraba mis amigos. Justo cuando creía que lo había perdido todo, cuando pensaba en arrojarme por un balcón para ahorrarme el sufrimiento de la quimo, fue entonces que lo recuperé todo, con creces, cuando descubrí el amor del Señor. Perderlo todo para ganar el Universo, está todo en las escrituras, sólo que yo no lo sabía todavía. Y fue entonces, cuando acepté sufrir todos los horrores que me enviara el Señor, cuando ya estaba dispuesta a aceptar el cáncer para aliviar su martirio en la cruz, entonces me salvó. El cáncer se detuvo.

Reinaba en nuestra mesa un silencio de respecto e infinita simpatía. No podía creérmelo, miré a izquierda y derecha revisando la mesa. ¿A nadie se le ocurría preguntarse si aquello tuvo algo que ver con la quimioterapia? Con las avances médicos y los medicamentos que pegan viajes. ¿A nadie? Todas parecían emocionadas por la historia, el padre Álvaro parecía a punto de derramar una lágrima. No sabía qué decir; no sabía expresar un respeto que no sentía. Por suerte, Leticía interrumpió:

– Madre, ¡le sangran los dientes!

Giré la cabeza. Era cierto, su boca estaba roja, como si hubiera estado masticando tripas, como si bebiera sangre y no vino. Contrastaba con la blancura de los hábitos y los manteles. La Hermana Superiora se cubrió la boca con una servilleta y le hizo un gesto a la novicia para que se sentara, con ínsulas de cacique, como si aquel incidente fuera de lo más habitual. Mientras la superiora bebía vino y hacía gárgaras oí una voz junto a mi oído, la voz de Orencia, que me susurraba que se trataba de un caso de guna. Lo que significa lo supe más tarde, antes de irme a la cama, y es que así suele llamársele a la gengivitis necrotizante, una enfermedad que suele afectar a jóvenes fumadores o gente con un alto nivel de estrés. También a seropositivos, aunque no creo que fuera el caso: no me imaginaba a la anciana compartiendo perico en los ochenta ni practicando sexo, a pelo o no. Resulta bastante desagradable: estás hablando con alguien y de repente empiezan a sangrarle las encías, como si estuviera a punto de vomitar sangre, como si fuera a morderte o acabaras de convertirte en un no-muerto.

Alguien tocó una campana y las niñas dejaron los cubiertos sobre la mesa. La superiora le indicó a don Álvaro que se quedara conmigo hasta que terminara de cenar y a continuación, en latín, dio las gracias por la cena. Les dijo a las niñas que se encontrarían todas en el oratorio en veinte minutos, antes de irse a la cama, para dar las buenas noches al Señor. Tenían hasta entonces para su ocio y disfrute, después irían a las habitaciones y cerrarían las luces. Las monjas y las niñas fueron desfilando y aparecieron nuevas monjas, con hábitos grises, que quitaban y preparaban las mesas con la ayuda de carritos y en absoluto silencio. El padre Álvaro me aclaró gentilmente que aquellas eran las hermanas de Jarrapellejos que habrían jurado el voto de silencio. Genial, la lista de sospechosos aumentaba. Terminé mi plato mientras el cura me contaba todos sus “problemas” para rehabilitar la sacristía, la parte más vieja del caserío. Yo asentía en silencio y devoraba las patatas, aquel pobre hombre parecía bastante acostumbrado a la escucha pasiva, a que la gente le mirara y asintiera en silencio. Le miré por unos segundos a los ojos y me dije a mí mismo que ya era demasiado anciano para hacerle cambiar de opinión -aunque lo secuestrara y me lo llevara al lupanar a inaugurar un programa de lavado de cerebros antiseminarista-, me confirmé que era uno de aquellos tipejos de la vieja escuela que se creían condenado a un mundo de superficialidad, que delimitaba su existencia como la del héroe virtuoso en épocas sombrías, y que ni tan siquiera en el momento de su muerte se plantearía de verdad sus aportaciones a la vida. Sonreí para hacerle creer que me interesaba lo que me decía. Siguió hablando de sus problemas para decidir qué hacer con los objetos litúrgicos duplicados, especialmente con el cáliz y el copón, cuando por fin una idea con algo de sentido común cruzó por mi mente. Pensé en lo que había dicho la superiora sobre la necesidad de prepararle a Nazario la comida aparte. No esperaba que le interrumpieran:

– ¿Has dicho duplicados? No me jodas, ¿tenía algún problema alimenticio?

Don Álvaro se quedó perplejo. Mierda, debía ser el primer dominico de la historia en pedirle a un cura que no le jodiera. Estupendo.

– Disculpe padre, un pronto de juventud. Después me daré duro con la disciplina, no sé preocupe. Esta palabrota no saldrá indemne.

Seguía paralizado. Creo que he perdido facultades, no soy buen bromista ni buen actor. Al fin, pareció parpadear, como si se reactivara.

– Sí, en efecto, era celíaco. ¿Cómo lo supo?

– ¿Que otro motivo podría haber para tener dos copones?

– Bien visto, cierto. Como ya sabrá, por lo que veo, los curas celíacos son un caso particular. La forma debe ser de pan, no vale cualquier sucedáneo, el Señor dejó establecido que la transustanciación se debía llevar a cabo con pan. Es por eso que tenía su copón aparte, con formas especiales para celíacos, con inferior concentración de gluten.

– ¿Y quién hace las formas? -inquirí. De pequeño recuerdo comprar bolsas en las tiendas de golosinas con trocitos de esa clase de pan, las sobras, esquinas de un lienzo inmenso que habrían agujereado para sacar las hostias. Imaginaba un proceso bastante industrial.

– ¿Seguro que eres dominico? ¿Quién va a hacerlas? ¿Quien hace las formas en vuestra misión? ¿Quién teje los silicios o las casullas? ¿Acaso crees que hay una gigantesca fábrica que hace gremiales, hisopos y navetas? Las monjas, ellas se encargan de todo. Si quieres te enseño la cocina donde lo preparan, aunque, la verdad, me sorprende. Aquí ahorramos en todo, compramos siempre primeras materias. El pan que has comido antes lo han echo ellas. Han hecho voto de silencio, ¿recuerdas?, apenas salen del edificio. Tienen tiempo. Lo hacen ellas mismas, con la levadura y toda la pesca. Y por supuesto, también las formas que empleamos para las hostias.

– Así que, las formas especiales para celíacos, también las harán allí abajo -dije tratando de disimular una sonrisa de satisfacción. Andreu Faus estaría orgulloso de mí.

– Sí, supongo. Saben mucho, hay una importante tradición oral. Hay auténticas profesionales en la cocina, supongo que alguna de ella sabrá cómo hacer pan en baja concentración de gluten. No es el primer ni el último cura celíaco que se, ya sabes, bueno, que se caga encima. Con todos mis respetos.

Me levanté de la mesa con cara de victoria. Demasiada. El padre aquel me miraba con el ceño fruncido, como si por primera vez aceptara la posibilidad que fuera un impostor. La última de las monjas, que estaba poniendo flores en todas las mesas, también me miró con cara de sorpresa. Volvió a su labor, como avergonzada de que la hubiera visto mirarme.

Don Álvaro se levantó y me tendió la mano. Dijo que debía atender asuntos urgentes, hablar con la superiora. Quise decir algo que minara sus sospechas pero no me salían las palabras. Notaba que me repasaba de arriba a abajo.

– ¡Pax! -dijo con la mano tendida.

Menuda puta mierda. Había olvidado la respuesta, y mira que Orencia había repetido el saludo unas quinientas veces. Don Álvaro me miro de nuevo a la cara y se fue con paso veloz.

– ¡In aeternum! -murmuré al fin, justo cuando desaparecía por la puerta del lado opuesto de la estancia. Demasiado tarde.

– ¡IN AETERNUM! -grité de nuevo, más fuerte, para asegurar que me escuchara.

***

¡Por los huevos del omnipotente Oshtur! ¡Por los anillos de Raggador y las serpientes infernales de Valtorr! Una hostia envenenada, menudo grado de sutileza… En serio, el universo de los locos de la colina no tiene fin, chaladas sería poco. Ahora sí que estaba convencido de haber escapado por una grieta en el espacio. Una de aquellas monjas habría envenenado una de las formas para celíacos, divino de la muerte. Digno de aparecer en los titulares o en un cuento de ficción. Sólo que no había forma de saber quien habría sido, ríanse ustedes del secretismo de la mafia, son toyacos comparados con las monjas. Había entrado en modo paranoico, ¿y si a mí también me habían envenenado? La finca no era ya un lugar seguro, vete a saber qué hacen con los impostores, tal vez dejen que el jardinero loco los entregue como ofrenda al dios de la lluvia. Tal vez disecaban los hombres para las clases de ciencia de las niñas. No hay limites, estaba en peligro.

Salí de mi cuarto, había silencio absoluto en los pasillos. Me dirigí a una de las contraventanas y traté de abrirla. Estaba cerrada con mucha fuerza. Cuando por fin cedió, hizo un extraño ruido y caí hacia atrás. En cuestión de segundos tenía varias langostas encima. La noche era de una oscuridad absoluta, no se veía ni la luna ni los montes y la poca luz que proporcionaba la ventana abierta desaparecía a pocos palmos, engullida por la oscuridad, y apenas permitía vislumbrar la presencia de muchas langostas más, nerviosas por el haz de luz en mitad de la noche. De fuera provenía un intenso rumor, como centenares de sábanas atrapadas en un huracán. Yo también estaba atrapado. Sentí algo en la pierna e imaginé horrorizado que una de las langostas se habría colado dentro de mi ropa. No era cierto, solo sugestión mental. Entonces me asusté de verdad. Orencia apareció tras de mí, cerró la ventana de golpe y me arrastró hacia mi cuarto. Cerró la puerta de un portazo.

– Te han descubierto, inútil. Ahora mismo el padre Álvaro esta discutiendo con la superiora sobre ti. Mañana te harán preguntas, muchas preguntas.

– Estupendo, marcharé antes que suceda, cuando iluminen los primeros rayos del Sol.

Se quedó en silencio. Parecía que tenía ganas de llorar, como si hubiera estado conteniendo la pena durante muchos y muchos días, tal vez desde que supo de la muerte de Nazario.

– No ha resuelto el caso. No pienso pagarle -dijo al fin, volviendo a la máscara facial de rigor.

– Tengo dos noticias para usted, monja de los cojones. Una, aquí están todas locas, como cabras. Lo mejor que puede hacer con su vida es tratar de huir o de convencerlas para convertir esta finca en un destino de turismo sexual para lesbianas depravadas, lo que quiera, yo conozco una chicas que podrían ayudarles a montar un nuevo tinglado. Están todas locas, y ahí va la segunda noticia. Odiaría darles la razón a los gilipollas que dicen que las mujeres tienen hijos o envilecen pero lo cierto es que ustedes son el peor ejemplo: ¡una hostia envenenada! ¿A quién coño se le ocurre una locura así? Y vete a saber qué le pusieron, tal vez había salfumán o matarratas. O cianuro, como en las historietas de Agatha Cristie. Ese hombre debió morir deshecho por dentro y lo enterraron sin más. Alguien que tiene acceso a las hostias para celíacos las habría envenenado, sabiendo que tarde o temprano las tomaría el padre Nazario, con la seguridad de no errar en la víctima. Un plan cojonudo, de psicópata de telenovela. Esa es la segunda noticia, ahí tiene el misterio. ¿Quién fue? Podría ser cualquiera, podría ser que una de esas entrañables señoras, que tras años de voto de silencio se le haya ido la castaña y no lo sepáis porque no habla. Podrías haber sido tú misma, por lo que a mí respecta. Aquí en Jarrapellejos se respira un aire insano, a maldición de gitana a señorito andaluz, y yo me largo de aquí. Tanto si me da el dinero como si no, al amanecer, me largo. ¿Está claro?

Orencia cayó al frente. Empezó a retorcerse y un hilillo se saliva de su boca se mezcló con la sangre que caía a borbotones por la nariz.

Estaba muerta. No quiero parecer insensible pero adiós a la pasta.

***

Había alguien en mi habitación. Tenía ganas de hacérmelo todo encima, si iba a morir no quería que fuera con la molesta sensación de tener los intestinos a rebosar de mierda. También había un cadáver, no nos olvidemos del maldito cadáver. Me había quedado dormido, había renunciado a salir de mi habitación a por ayuda, partiría al amanecer y ya se las arreglarían las monjas cuando hallaran el cadáver. Seguro que lo enterraban como si nada. Otro ataque al corazón, de puta madre. ¿Quién haría preguntas? ¿Las niñas, las monjas, las langostas, la policía? Aquello era un espacio fuera del tiempo, un terreno fuera de la ley, un atisbo de los restos de caciquismo medieval que sólo ha sobrevivido gracias al negocio de la educación. Incluso es probable que la mayor parte de los policías de alto rango de la comarca llevaran a sus crías a ese centro. Me quedé dormido pensando en esas cosas, tratando de controlar mi histeria y las respiraciones, y ahora había alguien en mi habitación.

Tres niñas. Me miraba en silencio, como si fuera un juguete que no supieran cómo emplear.

Una de las niñas se dispuso a hablar y puso los ojos en blanco. Yo grité muy asustado, como en las películas de miedo.

Estallaron en risas. La niña puso los ojos normales otra vez y me miraba como se mira a un hermano pequeño al que has gastado una broma. Me habían asustado de verdad. Ellas no parecían extrañadas por el cadáver.

– ¿Qué hacéis aquí? ¿Quiénes sois?

– Tu no eres dominico -dijo la más pequeña de todas. No parecían hermanas, aunque todas llevaban el mismo lazo en el pelo. Iban vestidas con el uniforme de la escuela pero una de ellas, la mayor, parecía que se había arreglado las faldas con alguna clase de pespunte para que no llegaran a las rodillas. Era la más segura de sí misma y todavía no había desaparecido de su rostro la risa traviesa.

– ¿Cómo sabéis eso? -interrogué.

– Los dominicos no se hacen pajas antes de cenar -dijo la mayor con risa histérica.

Bien, era cierto, me pillaste. Pero eso fue antes de ir a cenar, para matar los nervios. ¿Cómo lo sabían aquellas chiquillas? ¿Cómo habían entrado en la habitación? Giré sobre mí mismo y miré bajo la cama. Había una trampilla. Levanté la mirada.

– Yo me llamo María -dijo la mayor-, y estas son Marina y Martina. No me quedó claro quién era quién.

– ¿Qué queréis? ¿Habéis venido hasta aquí sólo para decirme que sabéis que no soy dominico?

– Nosotras lo sabemos todo, Estrany. La pregunta es qué quieres saber tú.

Me aguantaban la mirada. Eran unas niñas extrañas.

– ¿Y qué queréis a cambio? -pregunté.

– Bien, esa es la pregunta -respondió la más pequeña de ellas, la que había puesto los ojos en blanco-, queremos que entregues unas cartas. Cartas para nuestros padres.

– ¿Y no podéis hacerlo vosotras mismas? Estoy seguro que con lo que cuesta esta escuela seguro que os dejan enviar cartas.

– Sí, pero las leen y censuran. La superiora tiene un cofre lleno de cartas. Cartas llenas de secretos. Cartas de socorro, incluso. Queremos que entregues tres cartas, una de cada una, no es demasiado esfuerzo por resolver un misterio.

– No sé si quiero resolver el misterio -dije flojito y mirando el cadáver de Orencia.

Ellas estallaron en risas de nuevo. No te preocupes, Custodio, dijeron agarrándome de la mano. No sé cómo supieron mi nombre. La mayor me guiñó un ojo, traviesa, estilo lolita. Estaba claro que no era la mejor escuela del mundo. Nos perdimos entre los pasillos bajo mi cuarto. Mientras seguía a las blancas figuras de risas celestiales me pregunté a mí mismo si no estaría soñando. Las dudas se disiparon cuando me invadió un hedor tan fétido que tuve que rendirme a la evidencia que se trataba de algo real.

***

– Leticia descubrió que Nazario tocaba a las niñas. Por sus hermanas, imagino. Desde el día en el que llegó, hace ya más de diez años, el padre Nazario estuvo abusando física y psicológicamente de las niñas. No sé porque nadie hizo nada en todo ese lapso de tiempo. No fue hasta que afectó a la hermana de una de las presentes que alguien se decidió a hacer algo. Es triste de verdad, triste a un nivel que deja el patetismo atrás.

Llegados a esta altura de mi discursito, la Hermana Superior estaba de pie frente su escritorio, con la mirada hirviendo, tratando de traspasarme con dardos de desprecio, y la boca le había empezado a sangrar de nuevo. Sus diminutos dientes se tiñeron de rojo conforme enumeraba los deslices del padre Nazario. Por la mente de la superiora debían pasar imágenes de guillotinas, potros y toda clase de torturas.

– No tiene ninguna prueba. No sé de donde ha sacado esa historia pero estoy segura que no tiene ni pruebas ni testigos.

– Me lo ha dicho todo un pajarito -dije con seguridad, acordándome de las niñas y los pasillos que nos llevaron hasta los dormitorios del otro edificio y de vuelta al caserío, donde entramos por una trampilla que también existe en la sacristía-.

– Ahora mismo voy a llamar a la policía. Y cuando les cuente que no es usted dominico, que la hermana Orencia resulta que no tenía hermanos y que ahora está muerta, ¿que cree que pensarán? Si quiere hablo yo misma con el fiscal, su hija va a tercer curso. No sé quien es usted, no sé de donde ha salido, pero si sabe algo de este mundo, que parece que sí, va a dejarlo correr y desaparecer.

– ¿Y Orencia? ¿Les diréis a las niñas que ha muerto de un ataque al corazón? ¿Eso es todo? -exclamé indignado.

– Sí, eso o que llame a la policía. Podemos contrastar historias, a ver cual parece más creíble. A ver cuantos policías piensan que una monja mataría a un cura con una forma envenenada, a ver. Su historia es rocambolesca, surrealista. Sin embargo, no parece tan inusual que un pervertido trate de colarse en una institución para señoritas. Adelante, llame a la policía usted mismo si tanta seguridad tiene. ¿Sabe que para probar su teoría deberían desenterrar un cadáver? ¿Y sabe quién autoriza desenterrar un cadáver aquí, en Villa Jarrapellejos? El obispo. ¿Cree usted que le convencerá, señor Estrany, o cree que lo dejara todo correr cuando le explique que es usted un farsante que se hace pasar por dominico? ¿Qué será?

Me quedé en silencio mirando a la superiora. Estaba saliendo el Sol, los rayos empezaban a infiltrarse en el despacho. La luz permitía ver un par de gigantescas langostas que parecían dormir en el borde de la ventana. Fuera, estaba todo demasiado tranquilo. Centenares de langostas inundaban el césped como una alfombra, dispuestas a levantar el vuelo y atacar de nuevo en cuanto subiera la temperatura. Un ave, parecida a un sinsajo, se estrelló con sus patas contra la ventana y capturó a una de las langostas. Sus patitas se retorcían mecánicamente en el aire mientras el pájaro, hinchando el pecho, engullía el cuerpo del insecto. La superiora ni se inmutó, seguía mirándome como un perro rabioso; con una gota de sangre en la comisura de los labios. Pensé en aquel pequeño sinsajo, en lo mal que lo pasaría si las langostas se organizaran, en lo afortunado que era para aquel bichejo el orden del universo. Las langostas no se organizarían, comería suficiente para sobrevivir el verano; los hay que tienen suerte. Desapareció en los jardines, lo perdí de vista bajo el peso de la luz jugueteando entre los chopos.

– En realidad no estaba aquí por ese motivo, para medirnos las pollas que dicen allá, en el universo laico. No esperaba una confesión, ya he dicho que he hablado con pajarillos, nada profesional. Lo que quería era comprobar si usted ya lo sabía. Y parece que sí, a juzgar por su actitud. Usted lo sabía, no quiso o no podía hacer nada al respecto, y dejó hacer a Leticia. Maravilloso, no tuvo que mancharse las manos. Seguro que no esperaban que hiciera efecto el veneno tan rápido. Tal vez hubiera preferido que muriera en su habitación, no delante del resto de las monjas, como Orencia, que podría tener dudas al respecto. ¿Sabía Orencia que el hombre al que reverenciaba era en realidad un pedófilo? No lo sé y ahora nadie lo sabrá. Otro ataque al corazón. Supongo que se dirá a sí misma que se lo merecía, por desobedecer órdenes, por ocultarle un secreto, pero ambos sabemos que eso no es verdad. Es usted una criminal, lleve hábitos o no, aunque se diga a sí misma lo contrario. Aunque la policía nunca me crea, aunque nunca nadie vaya a creerme. Lo único que me preocupa ahora mismo, ahora que sé como trata a sus hermanas, el único motivo por el que no me he largado ya, es por Leticia, la novicia. ¿Será otro ataque al corazón, un accidente por las escaleras? Dígame, ¿cómo lo hará esta vez?

La madre superiora sonrío. Puso sus manos en el interior de los hábitos y, poco a poco, renqueante, como si ya no hubiera prisa, volvió a sentarse en su sillón. Al calmarse parecía haber envejecido, tal vez también fuera por la tonalidad de los primeros rayos del amanecer. Se llevó el pañuelo a la boca, quedó totalmente manchado en cuestión de segundos. Al fin habló:

– Si es eso todo lo que le preocupa, puede irse ya. No es tan listo como pensaba. Dígame, ¿matarla? ¿por qué iba a matarla? Si lo que usted dice fuera cierto, hipotéticamente hablando, si fuera verdad su descabellada hipótesis, ¿por qué iba a matarla? Si fuera cierto sería la mejor de nuestra hermandad, la que más fe poseé. Su amor al Señor debía ser infinito al no querer exponer las debilidades de Nazario, aunque él hubiera abusado de sus propias hermanas. Si fuera cierto, si ella quería cargar con el pecado del homicidio, no me parecería tan mal. He escuchado pecados peores. ¿Todavía no lo ve? La fe de Leticia va más allá de la razón, es la mejor novicia que hemos tenido desde hace una década, ¿por qué iba a querer matarla?

***

Huía de Villa Jarrapellejos tan rápido como podía. Como en una película de terror, era el último superviviente tras una noche imposible, una pesadilla de psycho-killer y abusos infantiles versión castiza. Seguía con la paranoia, me imaginaba que de un momento al otro aparecería el jardinero loco o el padre Nazario con un cuchillo en el corazón, ofreciéndome una hostia, como si fuera la sorpresa en forma de giro final de la película. Debía alejarme de allí. Iría andando hasta la estación de tren, cogería el primero que pasara por allí, fuera donde fuere. Cuando esté en otra parte, lejos de aquí, sin langostas ni niñas de uniformes blancos a la vista, entonces ya pensaré con claridad cómo volver al club. Joder, con tanto miedo había olvidado durante unas horas que de nuevo pensaba en suicidarme. No todo esta muerto, me dije a mi mismo. Yo estoy vivo, y quiero que siga así, no quiero que me envenenen ni pudrirme en ese caserío infernal.

A mi espalda estaba Villa Jarrapellejos, con las montañas al fondo. Tenía el Sol de frente y transitaba por un camino de piedra sin fin aparente. Daba igual, tarde o temprano encontraría la carretera. Las langostas empezaban a revolotear de nuevo, a subirse a los árboles, y me di cuenta de que todavía llevaba puesta la ropa de monje dominico. Tiré el rosario y el cíngulo. Pensé en todo lo que me habían contado las tres niñas la noche anterior, hacía apenas unas horas. La mayor me mostró sus marcas, me explicó que a Nazario le gustaba mucho que guiñara el ojo de ese modo tan especial, tan suyo, y que la felicitaba con golosinas cada vez que lo hacía. Me estremecí recordando la escena. La niña pequeña quiso enseñarme un juego, uno por el que debía darle billetes si era capaz de poner el brazo hasta el codo dentro de Martina. Aceleré el paso. La tercera niña, la mediana, me enseñó marcas de asfixia en el cuello y una terrible herida en el vientre. Incluso en la oscuridad de los pasillos me pareció prácticamente imposible que esa niña pudiera corretear con esas heridas. Hasta que hayamos la fuente del hedor. Tres cuerpos diminutos, corroídos por las ratas y toda clase de gusanos, distinguibles solo por los lazos en el pelo. Entonces las niñas se rieron de nuevo y desaparecieron corriendo por la primera esquina. No me atreví a seguirlas. A duras penas me las ingenié para salir de los túneles, tomar una decisión y encarar el despacho de la superiora. Una langosta trató de posarse en mi rostro y le dí un manotazo. Hizo un ruido desagradable. Daban saltos por todas partes, como cuando llegué, como chispas grises, como moscas, como payasos infernales de una tropa colosal. Es probable que hubiera a izquierda y derecha parajes hermosos, bonitos jardines con rododendros, milenrama, almendros, alheliés y acebuches; jardines bañados por el canto de los mirlos y estampas de la arcadia. Pero a mí no me era permitido verlos. Sólo veía nubes de langostas, como manchas de carbón, que teñían los jardines de la finca y la existencia de las niñas de Jarrapellejos. Era como si la propia tierra, cansada de miserias y maldiciones, se hubiera ido pudriendo y ahogando hasta generar la vida de miríadas de agentes del horror, lo sucio y lo siniestro, para que ahogaran en su nombre las hierbas, las flores y la primavera.

Aceleré de nuevo el paso. En mis manos temblaban las tres cartas, que no me atrevía a abrir.